秋に増える「のどの違和感」、風邪以外の原因に何がある?

- コラム

季節の変わり目に多い、のどのトラブルと対策について

朝晩の気温差が大きくなり、空気も次第に乾燥してくる秋は、体調を崩しやすい季節。ちくちくする、何かがひっかかる感じがする、声が出にくいなど「のどに違和感がある」と訴える人も増えます。

秋に多い、のどのトラブルの原因と予防やケアについて、耳鼻咽喉科専門医の石井正則先生に伺いました。

のどの違和感を覚える原因としては、風邪やインフルエンザなどの「細菌やウイルス性」以外に、乾燥や花粉やダニ、寒暖差による自律神経の乱れ、胃酸の逆流など、さまざまな原因が隠れています。

空気の乾燥による、のどの不快感

夏の湿気がなくなり、湿度がぐっと下がると、のどの粘膜は乾きやすくなります。乾燥すると炎症を起こしやすくなるため、痛みや違和感につながります。

また、のどのバリア機能も低下するため、細菌やウイルスに感染しやすく風邪などもひきやすくなります。

対処法としては、マスクをしたり、室内の加湿を心がけたりすることが大切です。こまめに水分補給をしたり、のど飴をなめて唾液の分泌を促したりすることも予防につながります。

アレルギー性鼻炎や花粉の影響

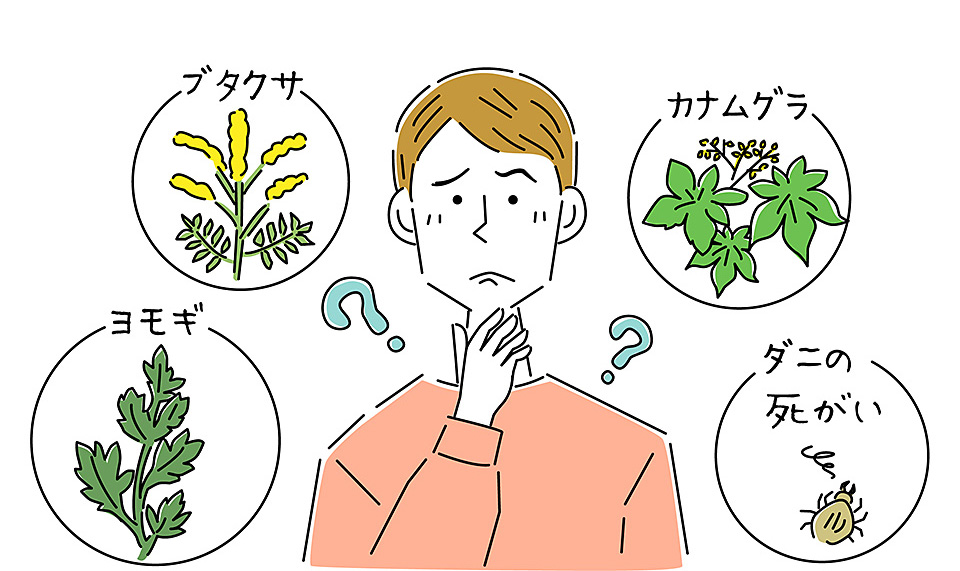

秋はブタクサやヨモギなどの花粉が飛散する季節です。スギ花粉に比べて知られていませんが、鼻炎やのどのかゆみ、目のかゆみなどの違和感を引き起こします。

また、ダニやカビといったハウスダストも秋口に多く、のどの不快感を招きやすいでしょう。とくに高温多湿を好むダニは、夏に繁殖し、秋に「死んだダニ」の殻が砕けてアレルゲンになります。

外出時にはマスクを着用し、帰宅後はうがいや洗顔で花粉やホコリを落とすようにしましょう。症状が続く場合は、耳鼻咽喉科で抗アレルギー薬を処方してもらうと安心です。

秋の花粉の代表的なものはブタクサ、ヨモギ、カナムグラ。庭や道端などにも自生するので注意。

急な気温差による自律神経の乱れ

秋は昼と夜の寒暖差が大きく、体温調節に関わる自律神経が乱れやすくなります。自律神経が乱れると、のどの筋肉が過敏になって緊張し、「何かが詰まっている感じ」「締めつけられる感じ」といった違和感につながることがあります。

また、唾液の分泌量も減って口腔内が乾燥しやすくなるので、風邪菌やウイルスが侵入しやすくなります。

体を冷やさないよう服装を調整し、規則正しい生活で自律神経を整えるようにしましょう。ぬるめのお風呂に浸かってリラックスし、十分な睡眠を取ることも効果的です。

胃食道逆流症による、のどの違和感

秋には異動や新学期などでストレスが起こりやすくなります。さらに食欲の秋には、ついつい食べ過ぎてしまいがちです。度重なるストレスや酷暑だった夏の疲れがまだ残るこの時期、暴飲暴食や不規則な生活などが重なると、胃の調子を崩しやすく、胃酸が逆流する「逆流性食道炎」を起こすことがあります。のどの粘膜が刺激されるため、ヒリヒリ感や違和感、ゲップ、咳、声のかすれが出ることも。

予防には、脂っこい食事やアルコール、濃いコーヒーなど刺激の強い飲食物を控え、就寝直前には食べないようにしましょう。症状が強い場合は、消化器内科を受診してください。

のどのイガイガ、ヒリヒリ、胸焼け、ゲップなどは定型的な症状。

これらは、加湿や水分補給を心がけ、生活習慣の見直しをすることで予防もできます。冬に備えて手洗い・うがいを心がけ、のどからのサインを見逃さないようにしましょう。

もし、強い痛みや発熱を伴う場合は、感染症やほかの病気が隠れていることがあるので、早めの受診が大切です。

石井正則(いしい まさのり)先生

JCHO東京新宿メディカルセンター耳鼻咽喉科診療部長

日本耳鼻咽喉科専門医。神経耳科(めまい、耳鳴り、難聴)や自律神経の診察や検査も得意としている。ヨガの公認インストラクターでもあり、院内ヨガやストレス疾患の専門治療施設で指導。耳鼻咽喉科心身医学研究会の発起人メンバーであり、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の宇宙医学審査会委員もつとめる。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など幅広く活躍。

制作協力:NHKエデュケーショナル