耳鼻科医から見たアーティストと演奏 第30回

- コラム

耳鼻科医の立場から、医学と演奏を探る

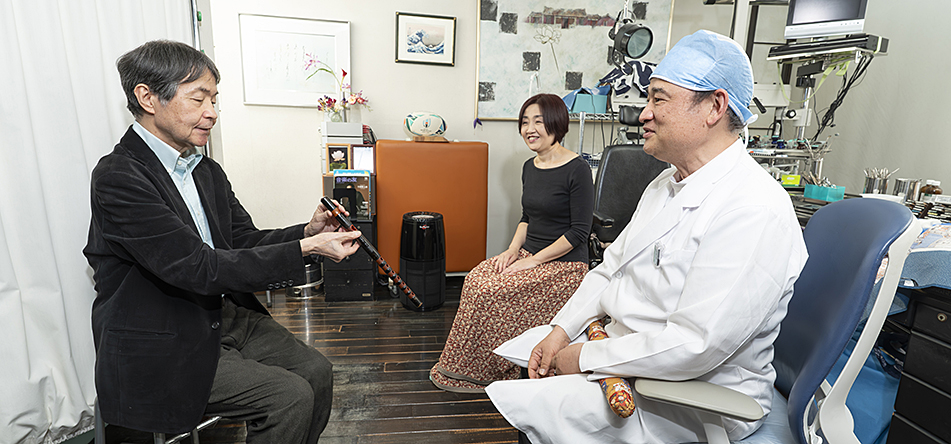

能楽笛方の松田弘之は、能管をたしなむ竹田先生とおなじ森田流。能管は西洋音楽楽器のフルートと近いようで違っている、ふだん私たちが触れたり、耳にしたりすることの少ない楽器だ。松田は以前、シェーンベルクの作品でクラシック奏者とコラボしたこともある。

<音楽之友社刊「音楽の友」2025年7月号掲載>

松田は竹田先生と同じ「森田流」で、邦楽科のない音楽大学を出てから能楽師となった。

能管の職業病

松田さんと竹田先生は、同じ森田流(※注)でいらっしゃるそうですね。

森田流という大きな流儀では同じですね。

同じ流儀のなかでも、それぞれの考えと工夫によって吹いているので、吹きかたは異なります。能管は、能の舞台で吹いているものに関しては、「唱歌」(しょうが、能管の演奏を文字に置き換えたもの)を常に頭の中で歌いながら吹いています。どちらかというと、唱歌のほうが重要です。唱歌を歌えないと能管は吹けません。歌っているものを音にして、能管と自分を一体化するのが稽古です。その唱歌を研究する…… つまり、作曲した人がどのような意図で作っているのかを研究することが笛方の仕事です。

活動するなかで、耳や鼻、喉などでお困りのことはありますか。

結果的にですが、耳元で常にかなり大きな音量で高音を聴いているので、耳は悪くなります。ですから、お話ししていても聞き返すことが多いのですけれど、そういうときはあらかじめ「職業柄、耳がだいぶ参っているので、聞き取りにくくて聞き返すことがありますけど、気を悪くなさらないでください」とお伝えします。常に耳のなかで高い音が鳴っていますが、もう意識しなくなっています。

能管は、サイズ的には三尺三寸、39センチメートルぐらい。ピッコロほどのサイズです。歌口と指穴の間に「喉(のど)」と呼ばれる管が挿入されております。世界中でも能管だけだと思われます。そのため音がとても大きく、かなり鋭い高音がでますよね。それが耳によくないのです。音響障害や音響外傷などといわれますけれど、内耳が障害を受けてしまいます。それで難聴になったり聞こえが落ちたりしますと、脳のほうで補おうとして神経が興奮するので、耳鳴りが起こるのです。

これはもう仕方がないです。

本当に職業病ですね。

※注:能楽笛方の流儀の一つ。流祖は千野与一左衛門(足利十代義植のころ[1510]の若狭国の大名)。他流と比較すると息の吹き込みが強く、多彩な音色を持つのが特色。

丹田…… インナーマッスル

亡くなられた先代の観世銕之亟先生からいろいろなことを教えていただきました。「僕は笛のことはわからないけど、引くんだ」、「僕たちは引いて謡っている、引きながら声を出しているんだ」とよくおっしゃられましたが、若いころはその意味がわかりませんでした。能管は息を前に出しますが、丹田からおへそ周りを引きます。内へ引く力と外へ吹く力とが同時進行するのです。体を内へ引きながら息を出しているわけです。管楽器や声楽も同じだと思いますが、前に出す力だけだと弱い。ときには息を出す力よりも引く力のほうが強いこともあるので、かなり体にストレスがかかります。

どのように丹田を鍛えるのでしょうか。

あるヨガのかたの記事に、重い物を持ち上げたり引っ張ったりして外側の筋肉を鍛えるのではなく、内側の筋肉を強くすることが大切だと書かれていました。

インナーマッスルですか。

そのように呼ばれることもあります。

おそらく能管の稽古では、バーベルを持ち上げたりするトレーニングをしても効果がありません。引く力をかけながら吹く稽古をし、内側の筋肉を強くしていく。それが内に引く力に結びついていきます。能管で難しいのは音を切ることだと思いますが、音を切るためには引く力が必要です。吹くこと自体がトレーニングです。

口呼吸

ずっと吹き続けていると、口呼吸になり、口が乾いてしまいます。能管は、唇が乾くと鳴りません。ですから、長い「能」を吹く場合、楽屋にいるときに少量の水をふくんで、口の中を湿らせた状態にして舞台に出ます。でも、冬は、暖房などで舞台が乾燥していますし、矢継ぎ早に息を吸っていると唇が渇いてきます。そうすると、吹き続けられなくなってしまいます。

一度、舞台に出ていくと、どれくらいいなければいけないのですか。

長いものですと数時間以上いなければならないこともあります。

長い舞の曲では、25分から30分ほど吹き続けます。西洋音楽と異なり、ほかの楽器が演奏している間に休めることがないのです。吹き始めたら、ずっと吹き続けます。咳もできないし、唾も飲み込めません。

ずっと息も出ているわけですから、なおさら乾きますね。

内側の筋肉を強くしなければいけません (松田)

座るのも稽古ですね (竹田)

正座

西洋のクラシック音楽は、椅子に座って演奏する楽器が多いです。能管を演奏するときは、ずっと正座ですよね。

そうです。いまは少なくなりましたけど、いちばん長い「能」だと3時間半かかります。

座布団を敷いて演奏するのでしょうか。

座布団はいっさい使いません。舞台の板にじかに座ります。

最初のころは、座るのも稽古ですね。

能管は正座して踏ん張らなければ、吹き通すことができないときがあります。正座でなければ、力が出せないのです。吹くときには肩甲骨を背骨に寄せ、肩の力を抜き、肛門を締めます。そうすると息が肺の下のほうに入ってきますが、それがなかなかできません。

稽古とその実践とが一体化していますよね。

そうですね。日々の稽古を重ねるなかで、能管を吹きながら同時に能管を吹ける体を作っているのだと思います。

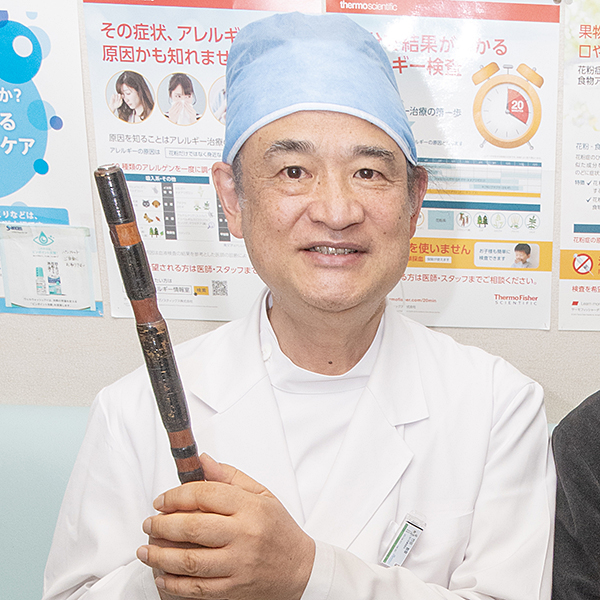

松田の能管の頭金(かしらがね)に刻まれた龍。この能管は何世代にもわたって受け継がれてきた

能管について語る松田。敷物なしで板の上で数時間、正座で笛を吹く

イラストで知る発声ビジュアルガイド

セオドア・ダイモン 著

竹田数章 監訳

篠原玲子 訳

【定価】2750円(本体2500円)

ONTOMO MOOK『人生をより豊かにする音楽と医学』-

のど、脳、身体の機能から探る

竹田数章/道下京子/堀ちえみ/堀江美都子/三宅由佳莉/山田和樹/上杉春雄/小川典子/他

【定価】1,650円(本体1,500円+税)音楽之友社刊

https://www.ongakunotomo.co.jp/catalog/detail.php?id=963760

プロフィール

松田弘之 (まつだ ひろゆき)

能楽笛方 森田流。1953年生まれ、東京都出身。田中一次および森田光春に師事。国立音楽大学卒。1978年舞囃子《安宅》にて初舞台。1993年《清経 恋之音取》を披く。その後、《卒都婆小町》、《鸚鵡小町》、《姥捨》、《檜垣》などの大曲・秘曲も披演。東京を中心に舞台活動を行い、復曲や新作にも積極的に参加、海外公演にも多数出演。そのほか、語り・ダンスなど多ジャンルとの共演など幅広く活躍。国立能楽堂研修講師。2016年第38回観世寿夫記念法政大学能楽賞受賞。

■公演情報

故 浅見眞高七回忌追善・代々木果迢会別会

〈日時・会場〉7月13日13時・国立能楽堂/(プレ・レクチャー)11時

〈内容〉「能《翁 十二月往来》」(浅見慈一、馬野正基、松田弘之、他)、「狂言《呂蓮》」(野村萬、他)、「能《屋島 弓流 奈須与市語》」(小早川修、他)、「能《龍虎》」(小早川泰輝、他)

〈問合せ〉yoyogikachoukai@gmail.com

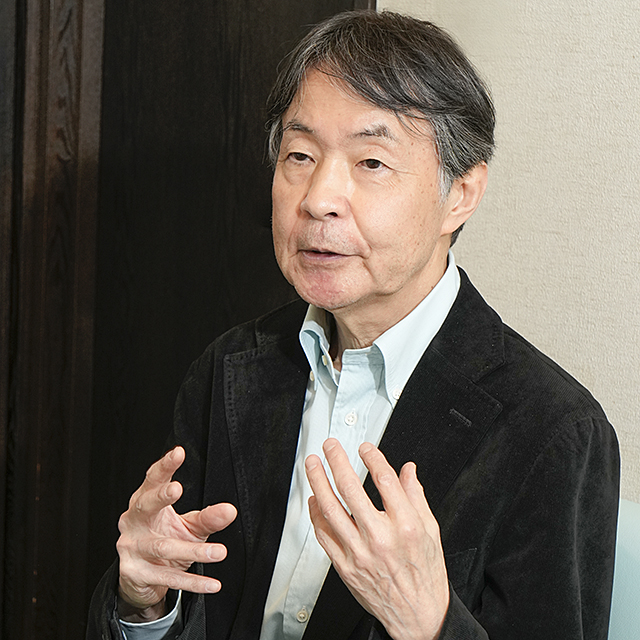

竹田数章(たけだ かずあき)

1959年生まれ、京都府出身。仙川耳鼻咽喉科院長。日本医科大学大学院博士課程卒業。医学博士。現在仙川耳鼻咽喉科院長。桐朋学園・洗足学園非常勤講師。音声生理学や臨床音声学の講義を行う。文化庁能楽養成会(森田流笛方)研修終了。趣味は音楽、スポーツ、観劇、フルート、書道。監訳書に『ヴォイス・ケア・ブック 声を使うすべての人のために』(ガーフィールド・デイヴィス&アンソニー・ヤーン著、音楽之友社刊)、『発声ビジュアルガイド』(セオドア・ダイモン著、音楽之友社刊)。ONTOMO MOOK『人生をより豊かにする音楽と医学-のど、脳、身体の機能から探る』(音楽之友社刊)