のどのあれこれ 「ホント? ウソ?」

- コラム

のどに刺さった小骨の処置、診察時の口の開け方etc.……知っておきたい健康豆知識

小骨がのどに刺さったらどうする? そんな知っておきたい、のどにまつわるホント?ウソ?について、耳鼻咽喉科専門医の石井正則先生に伺いました。

のどに魚の骨が刺さったら……ごはんを丸呑みすればいい?

魚を食べているときに、のどに魚の骨が刺さって、痛い思いをした経験がある人は多いでしょう。「ごはんを丸呑みすれば取れるよ」そう聞いて育ったという人も少なくないと思いますが、それはまったくおすすめできません。

ごはんを丸呑みすることで、さらに深く刺さってしまったり、表に出ている骨の一部だけが折れて、粘膜に残ってしまったりすることもあります。そうなると取り除くのは難しくなり、痛みも治りません。

ウナギ、アジ、サンマ、イワシなど、骨が細く小さいと自然に取れる場合もありますが、タイやブリは骨が太くて硬いので要注意。細い骨でも太い骨でもそのまま残ると炎症を起こしたり、万が一の場合は周囲が膿んで腫れ上がったり、呼吸困難になったり、血管や臓器を傷つけてしまう恐れもあります。 刺さった位置が浅くて、魚の骨がよく見えるのであれば、抜いてもかまいませんが、うがいをして水を吐き出してみて、骨も一緒に吐き出すことができなければ、耳鼻咽喉科をできるだけ速やかに受診してください。医療機関では、鉗子(かんし)付きのファイバースコープなど専門の器具を使って取り除きます。

ごはんの丸呑みはしないこと。放置せず、耳鼻咽喉科で処置を

のどの診察時に……口をどのように開ければいい?

のどの診察時に、舌圧子(ぜつあつし)というヘラのような器具で舌を押さえられて「オエッ」となった覚えはありませんか? この反応を咽頭反射といいます。

咽頭反射をできるだけ抑えるには、口を大きく開けること、そして、口を開けるときには、口に力を入れずに「あー」と声を出すのがおすすめです。

口から内視鏡を用いた検査では、「あっかんべー」のように舌を突き出して「えー」と声を出すと、口蓋垂(こうがいすい・通称のどちんこ)が上にあがるので、のどの奥や口蓋扁桃をよく観察できるようになります。

力を抜いて「あー」と声を出す

「食事がのどを通らない」のは、本当にのどが狭くなるから?

緊張していたり、ストレスにさらされていたりして、とても食事をする気にならないことのたとえに「食事(ごはん)がのどを通らない」と表現することがあります。気分だけでなく、実際に食べ物がうまく飲み込めなかったり、味もよくわからなかったりもします。

緊張すると、のどが詰まったように感じて、食べ物の通りが悪くなるのはなぜでしょうか。

これは、のどが狭くなったわけではなく、唾液が減ったために起こります。緊張すると、交感神経が興奮し、唾液が減り、また唾液の粘り気が強くなります。そのため、口の中がねばついて、食べ物を飲み込みにくくなるというわけです。

さらにストレスが強いと、首の周りの筋肉も緊張しすぎてのどの奥に異物感を覚えてしまい、食べ物の通りが悪いように感じます。また、ストレスが過剰になると逆流性食道炎が起こり、のどが詰まった症状が出ることもあります。

緊張などで一時的に「食事がのどを通らない」のは、ほとんど心配いりませんが、もし、この状態が長く続いたら、ドライマウスや甲状腺腫瘍、嚥下(えんげ)障害などの病気が原因になっているかもしれませんので、医療機関を受診してください。

緊張やストレスが強くなると「のどが詰まった感じ」を覚える

ことわざ「のど元過ぎれば熱さを忘れる」のは本当?

熱いものでも飲み込んでしまえばその熱さを忘れてしまうことから、転じて「苦しかったことも過ぎ去れば、その苦しさを忘れてしまう」「苦しいときに助けてもらっても、やがてその恩義を忘れてしまう」などという意味のことわざです。

実際のところ、胃は口の中と違って、痛みや熱さを感じる知覚神経が少ないので、ことわざの通り、のど元を過ぎれば熱さはさほど感じません。

ただし、感じづらいだけであって、熱々のたこ焼きや煮立った湯豆腐などをつい飲み込んでしまうと、食道や胃も粘膜がやけどをすることがありますので、注意しましょう。

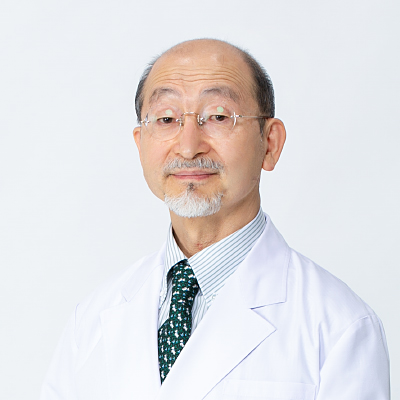

石井正則(いしい まさのり)先生

JCHO東京新宿メディカルセンター耳鼻咽喉科診療部長

日本耳鼻咽喉科専門医。神経耳科(めまい、耳鳴り、難聴)や自律神経の診察や検査も得意としている。ヨガの公認インストラクターでもありストレス疾患の専門治療施設やヨガスタジオで指導。耳鼻咽喉科心身医学研究会の発起人メンバーであり、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の宇宙医学審査会委員もつとめる。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など幅広く活躍。

制作協力:NHKエデュケーショナル