耳鼻科医から見たアーティストと演奏 第27回

- コラム

耳鼻科医の立場から、医学と演奏を探る

今回の対談のテーマは「唇」だった

<音楽之友社刊「音楽の友」2025年1月号掲載>

連載初のトランペット奏者は、テレビなどでいま話題のジャズ・トランペッター、松井秀太郎だ。松井は今回の対談で、のどや身体というよりも、「唇」について専門家へ聞きたいことがたくさんあったとのことだ。

唇のトラブル

いままでトラブルが多かったのは、唇です。唇の裏側…… 歯に当たるスポット、歯に挟まれる側の粘膜です。

唇の筋肉と粘膜ですね。表情筋も演奏に関係しますので、顔も大事な場所です。口輪筋といって、口の周りにリング状になっている筋肉が、主に唇にすぼめるなどして、演奏に関わってきます。もう一つは口角。口角下制筋といって、口角を下にひく筋肉。トランペットのような楽器では、引き気味にやるときに使います。それから、口角挙筋といって、口角の上げる筋もあります。その筋肉を粘膜が覆っているわけです。

金管楽器のなかでも、トランペットはすごく圧をかける楽器です。ハイトーンを吹く人は、かなりの力でプッシュするので唇が切れてしまうことがあります。また、歯の形で唇の裏に傷のようなものができ、口内炎のようになってしまうかたもいます。あと、長時間吹いたあとは、トランペットの当たる場所が少しピリピリすることもあります。

トランペットは、高音を出すのが難しいと聞いたことがあります。

トランペットは、より早く振動させなければいけません。その方法として、息のスピードを速くする。どのように速くするかは、人によって違いますが、たとえば、舌の位置。それから、口のなかの容積を狭くするなどします。ものすごく高い音や強い音を吹くときは、かなり強くプッシュして、そこで振動を細かくするようにします。

マウスピース側から唇にプッシュ?

そうです。ポピュラー音楽やジャズ、映画音楽などで、ザ・トランペットのハイトーンは、本当に命がけで、しっかり自分でコントロールしながら吹かないと、すぐにケガをしてしまう感じです。

命がけの吹きかたで、粘膜が傷つくのですね。

個人的には、ビタミンBと亜鉛のサプリメントを毎日飲んでいます。口内炎を治すのと同じなのかなと思って…。

ビタミンBと亜鉛は粘膜の修復に役立つと言われています。またビタミンB群は、筋肉の疲労やそれに伴う痛みの回復によいです。ビタミンBにはたくさん種類があり、B1、B2、B6それからB12などもあります。何種類か入っている製剤が便利だと思います。日本人には、亜鉛が不足している人が多いです。亜鉛は粘膜以外にも免疫機能、肌、髪、骨や歯、タンパク合成などにも効果があり、摂っておいてよいと思います。とくに年齢が上がると、亜鉛不足になりやすいので。

あと、マウスピースを使い終わったら、消毒液のようなもので消毒して、口も消毒して、悪化しないように気をつけています。

演奏後、唇がピリピリするのは、そのへんの神経が圧迫されているのだと思います。神経に対する圧迫を外せば、治ってくると思いますね。筋肉の疲れもあるのでしょう。そうすると、筋肉痛のような痛みも出るかもしれないですね。あと、重だるい痛み。それも、筋肉を休めることで治ってくるでしょう。それから、強く当てていると血の巡りが悪くなり、ますます痛くなりやすい。それも圧迫を排除することで、血流が元に戻れば、楽になっていくと思います。

演奏していると、徐々にうまく振動しなくなるのです。

まず、唇が振動体なので、それを振動させたいのですが、唇には弾力性があります。弾力性があると、唇のところを開閉して振動させているわけです。そこの振動体の弾力性が失われると、元に戻りにくくなり、音が悪くなる可能性はあります。あと、筋肉で閉じているので、筋肉の力が弱ってくると、閉じるスピードも遅くなる可能性があります。血流が悪くなると、弾力性も悪くなる可能性もある。そうすると、開閉のときの元に戻して閉じようとする力も減ってくるわけです。

演奏していると、唇が徐々にうまく振動しなくなるのです (松井)

唇の周りの神経への圧迫を外せば、治ってくると思います (竹田)

いつものように図版を使って説明する竹田先生(左)

歯並び、骨格

憧れのトランペット奏者はどなたですか。

ウィントン・マルサリス! 彼のコントロールは、どうすればできるのか……骨格からなのか。口の中やその作りなど、日本人には不利な部分もあるように感じます。

楽器を吹いて、自分の身体も一緒に鳴らす。身体の共鳴も一緒に使って鳴らす感じでしょうか。

そうですね、そこは難しいと思います。日本では、歯並びを治さない人も多いです。海外の優秀なトランペット奏者を見ると、歯並びがとても綺麗で、それも影響するのだろうなと思います。

音楽家を診ている歯科医も、そういっています。歯が抜けて、とくに前歯が抜けたら吹きにくいですね。しっかり治したほうがよいといわれています。歯並びも悪ければ、その間を通って息が通ってしまい、息をコントロールしにくいですね。日本人と外国人の骨格の違いについて、日本人は口腔内が狭く、硬口蓋は少し低めです。外国人のかたが頭部の骨格が大きく、口腔内のスペースも広くなりやすく、鳴りやすい。口のなかのスペースの広さの違いもあるといわれています。

上の歯より下の歯の方が奥に……噛んだときに、マウスピースの角度が少し下になります。とくにトランペットは、人によって正しい角度が違うので。骨格の問題は難しいですよね。

普通は、下側の顎は奥に引っ込んでいますが、出ている人もいる。下顎突出といって、いわゆる受け口。受け口の人は、下の歯が前に出てしまいます。顎関節症になりやすいなど、デメリットが多いです。

楽器を上に向けたいので、マウスピースが曲がっているものもあります。マウスピースを上に曲げている人もいます。骨格ではないところで、それが解決できたらいちばんよいなと思います。

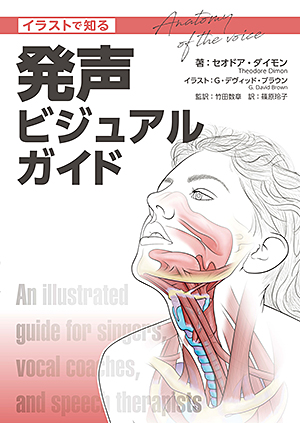

イラストで知る発声ビジュアルガイド

セオドア・ダイモン 著

竹田数章 監訳

篠原玲子 訳

【定価】2750円(本体2500円)

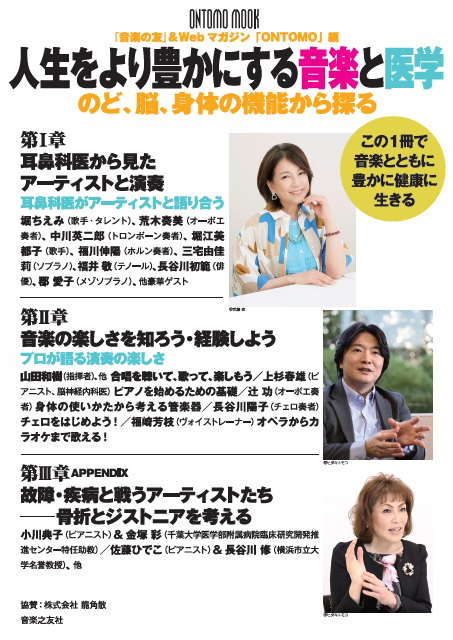

ONTOMO MOOK『人生をより豊かにする音楽と医学』-

のど、脳、身体の機能から探る

竹田数章/道下京子/堀ちえみ/堀江美都子/三宅由佳莉/山田和樹/上杉春雄/小川典子/他

【定価】1,650円(本体1,500円+税)音楽之友社刊

https://www.ongakunotomo.co.jp/catalog/detail.php?id=963760

プロフィール

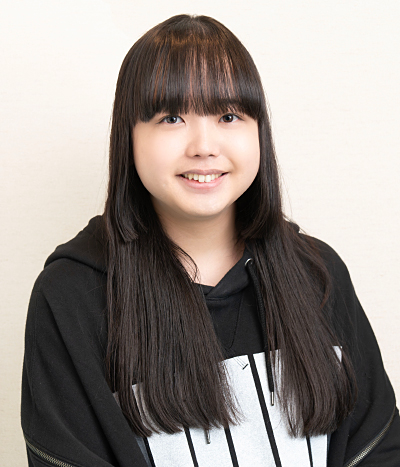

松井秀太郎 (まつい しゅうたろう)

1999年生まれ。国立音楽大学ジャズ専修首席卒業。トランペットを奥村晶、エリック・ミヤシロに、ジャズ・アンサンブルを小曽根真ほか各氏に師事。2023年、1stアルバム『STEPS OF THEBLUE』をリリースし、全国ツアーを催行。2024年は2ndアルバム『DANSE MACABRE』のリリース、翌2025年2月から全国ツアーをスタートさせる。ジャンルを超えたマルチな才能に注目を集めている。

■公演情報

松井秀太郎 Concert Hall Live Tour 2025

2025年2月15日から4月5日まで、全国8カ所(金沢、長崎、福岡、札幌、東京、横須賀、名古屋、大阪)9公演開催。

詳細はHPをご確認ください。

https://avex.jp/shutaro-matsui/

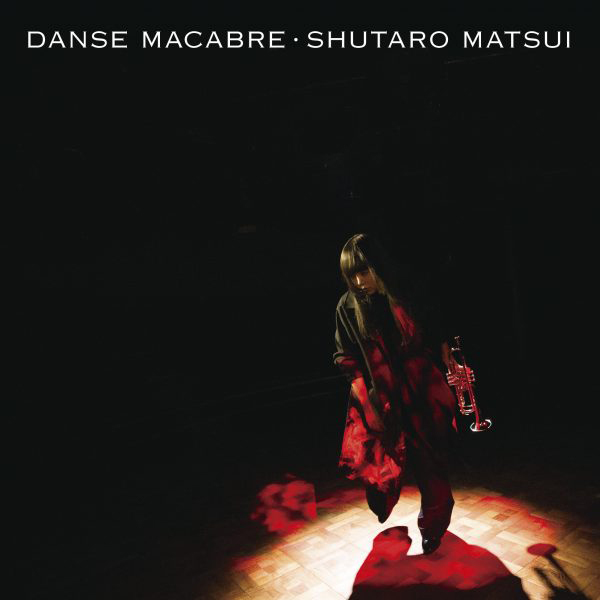

■CD

DANSE MACABRE/松井秀太郎

〈演奏〉松井秀太郎(tp、フリューゲルホーン)、ガイ・モスコヴィッチ(p)、ベン・ウルフ(b)、ジョナサン・ブレイク(ds)、ウォルター・ブランディング(sax)

〈曲目〉《Tiger March》、《Sign》、《DanseMacabre》(Saint-Saëns)、《Beijinho》、《LittleCradle Song》、《If》、《Fragments》、《Prelude》

CD[Av AVCL-84167]/LP[Av AVJL-84168]

竹田数章(たけだ かずあき)

1959年生まれ、京都府出身。仙川耳鼻咽喉科院長。日本医科大学大学院博士課程卒業。医学博士。現在仙川耳鼻咽喉科院長。桐朋学園・洗足学園非常勤講師。音声生理学や臨床音声学の講義を行う。文化庁能楽養成会(森田流笛方)研修終了。趣味は音楽、スポーツ、観劇、フルート、書道。監訳書に『ヴォイス・ケア・ブック声を使うすべての人のために』(ガーフィールド・デイヴィス&アンソニー・ヤーン著、音楽之友社刊)、『発声ビジュアルガイド』(セオドア・ダイモン著、音楽之友社刊)。