すぐむせる、飲み込みづらい.....これって病気?

- コラム

肺炎にかかるリスクも高くなる「嚥下(えんげ)障害」とは

食べるとむせたり、スムーズに飲み込めなかったりといった、うまく食べられない状態を「嚥下障害」といいます。嚥下障害になると「誤嚥性(ごえんせい)肺炎」にかかったり、窒息したりする危険もあるといいます。嚥下障害について石井正則先生にお話を聞きました。

「嚥下」とは聞きなれない言葉ですが、食べ物をかんで細かくして飲み込み、口から咽頭、食道を通って胃へと運ぶ一連の動作のことです。

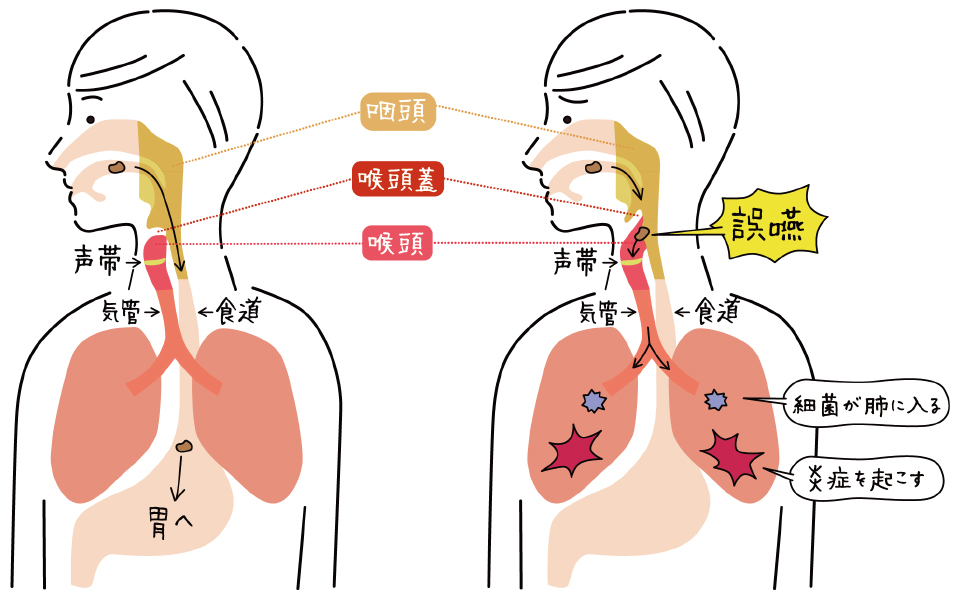

食事中にむせてしまうのは、食べ物や唾液などが、食道ではなく隣の気管に入ってしまい、それを出そうとするため。このように食べ物が気管に流入することを「誤嚥」といいます。

のどの奥には気管の入口をふさぐ役割をする喉頭蓋(こうとうがい)や声帯があるのですが、高齢者になると、この喉頭蓋や声帯の働きが低下したり、感覚が鈍くなったり、姿勢が悪くなったりして、食べ物や飲み物が気管に入りやすくなってしまうのです。

口から食道へ入るべき食べ物や飲み物が、気管に入ってしまうのが誤嚥。

一緒に細菌が肺に入ることで、肺炎を起こしやすくなる。

嚥下障害の主な症状

次の症状に心当たりがあれば、嚥下障害が疑われます。

①飲み物がむせやすい

②食事がのどにつかえる

③食事のあとにのどが「ゼロゼロ」とする(湿った感じの声枯れがする)

④食事に時間がかかる

⑤体重が減る

嚥下障害の原因

嚥下障害が起こる原因のひとつは加齢です。とくに加齢によって筋肉量や筋力が低下する「サルコペニア」になると、嚥下に必要なのどの働きが低下し、誤嚥がよく起こるようになります。

また、年齢にかかわらず、頭頸部がんなどの腫瘍や咽頭痛などの炎症があったり、心理的な要因があったりすると、嚥下動作に障害を起こすことがあります。

嚥下障害で起こる病気「誤嚥性肺炎」

誤嚥は窒息の原因にもなりますが、誤嚥したときに、唾液や食べ物などに含まれている細菌が肺に入り込んでしまうと「誤嚥性肺炎」を引き起こします。

肺炎の典型的な症状は発熱、咳、濃い色の痰ですが、高齢者の誤嚥性肺炎にはこのような症状が出にくく、普段より元気がない、食欲がないといった症状しか現れないこともよくあります。

抵抗力が弱い高齢者ほど、肺炎にかかると重症化のリスクが高いので、口の中を清潔に保つことや、誤嚥防止の嚥下体操などでのどの筋力をキープすることが大切です。

飲み込む力をつける「のどのトレーニング」

食事でむせないよう、かんだり、飲み込んだりする力をつけるための簡単なトレーニングを紹介します。おしゃべりしたり、歌ったりすることものどの筋トレに役立ちます。

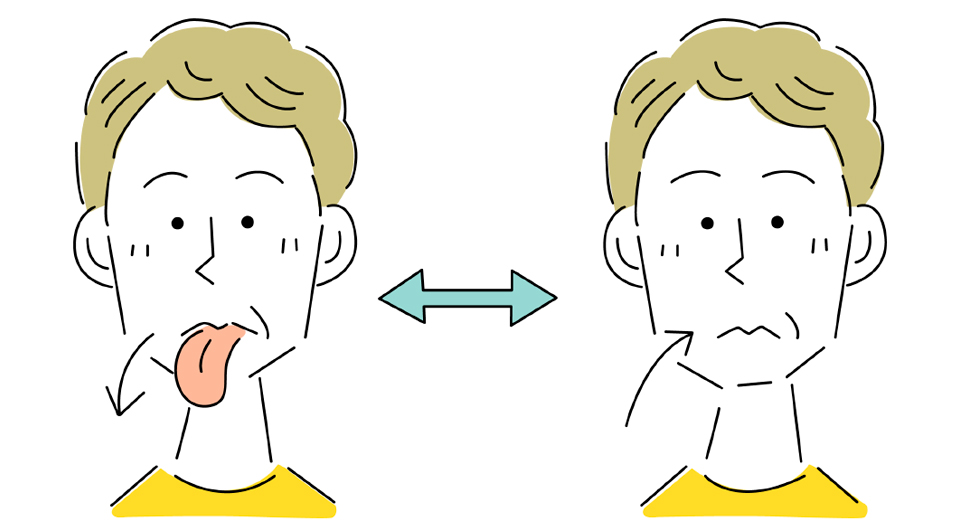

⚫あっかんべー運動

「あっかんべー」のように舌を前に突き出したら、すぐにのどの奥に戻す動きを1分間くらい繰り返します。舌の動きはかんだり、飲み込んだりする力にも大きく関係します。時間があれば、これを一日3~4回以上行いましょう。

舌をできるだけ長く前に突き出します。次にすばやく引っ込めます。 これを1分間くらい繰り返します。

⚫ガムをかむ

ガムやスルメなどで、かむ動作を繰り返し行いましょう。のどの筋肉を鍛えることができます。

石井正則(いしい まさのり)先生

JCHO東京新宿メディカルセンター耳鼻咽喉科診療部長

日本マイコプラズマ学会理事、日本感染症学会感染症専門医、日本呼吸器学会呼吸器専門医、日本内科学会総合内科専門医

日本耳鼻咽喉科専門医。神経耳科(めまい、耳鳴り、難聴)や自律神経の診察や検査も得意としている。ヨガの公認インストラクターでもありストレス疾患の専門治療施設やヨガスタジオで指導。耳鼻咽喉科心身医学研究会の発起人メンバーであり、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の宇宙医学審査会委員もつとめる。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など幅広く活躍。

制作協力:NHKエデュケーショナル