耳鼻科医から見たアーティストと演奏 第26回

- コラム

耳鼻科医の立場から、医学と演奏を探る

今回のゲスト、平常は「声」について、その名前のごとく常に考えている。今日の対談は、「地声」について平が常日ごろ考えている疑問から始まった。

<音楽之友社刊「音楽の友」2024年11月号掲載>

「耳鼻科医の先生にいっぱいお聞きしたいことがあるのです」という平(左)。「声」について研究と考察を常に行っている。

「OZの魔法使い」から

地声ってなんなのだろう

僕は、お仕事でいろいろな声を出します。19歳ごろのお話ですが、子供に「常くんさ、そんなにいろんな声が出たら、どれが自分の声だかわからなくならない?」と言われ、ハッとしました。自分の声ってどれなのだろうと。とっさに出たその子への答えは、「全部、常くんの声なのだよ」と。タレントさんのなかで、自分のキャラクターを設定している人は、たくさんいます。どのような状態が、その人の〝地声〞と呼ばれるものになるのでしょうか

西洋の音楽ですと、声区…… レジスターという区分があります。伝統邦楽ですと、地声・裏声という分けかたをしています。地声と裏声ですが、普通の話声から少しずつ声を上げていき、あるところで声の質が切り替わる。日本語で換声点…… 英語ではchangeとかbreakなどと言いますが、そこで裏声に切り替わる。そこまでいかない声の範囲が地声、という分けかたをしています。そのとき、地声と裏声では使われる筋肉も変わります。医学的に言うと、「声区とは同一のメカニズムで出せる、同じ音色感をもった声の範囲を一つの声区」と言います。一般的に、話し言葉…… 話の声か、それよりも少し低めのほうの同じような音色感で出しているのを地声と呼んでいます。高めの別の音色感で出している声を裏声としています。この違いは、声帯を調節している筋肉がいくつもありますが、それらの筋肉の使われかた、つまりメカニズムが違うのです。

たとえば、『サザエさん』のタラちゃん役の声優を長く務めていた貴家堂子(さすがたかこ、2023年2月5日逝去)さんは、普段からあの声だったそうです。あと安田大サーカスのクロちゃんや、さかなクン。すごく理にかなっているのです。その声は、高い声で出しているのだけど、声が枯れない位置で、ギュッと押さえつける感じがなく、喉が疲れないのです。

声の高さについてですが、その人の持っている声帯は「楽器」です。声帯の長さや幅、厚みは人それぞれ違います。高い声の人は、短めの声帯の人が多く、体の大きいバスの人は、声帯長い人が多いです。もう一つは、使いかたです。声帯がある程度の長さだとしても、その使いかたによって高音をだすことができます。たとえば、カウンターテナーの人たちは、普段の話し声は低いですよね。歌のときだけカウンターテナーで歌っているので、それは使いかたの問題です。

発声練習いらず

新国立劇場近くの弁当屋に入ったときのことです。すごく響きわたる低い声で「ボリューム唐揚げ弁当、大盛で」と聞こえてきました。歌手の人だったようで、憧れますね。きっと、発声練習いらで、すぐにオンにできるのです。僕は、横隔膜の筋肉と声帯がお芝居する状態になっていくように、舞台に立つ前に少し発声練習をします。最近はヨーデルをやっていて、それも取り入れています。なにもせずに第一声を出すと、寝起きっぽくなってしまう。あの「ボリューム唐揚げ弁当」の人のように、普段からあの声で喋っていればと。

持って生まれたよい楽器の身体の人もいます。あまり悩まずに歌える人たちもいるのです。その人たちは、もう自然にできてしまうし、話し声もそのように響くのかも知れないですね。でも、努力しなければ出せない人たちもいます。よく歌の人たちが言っているのは、「歌うようにしゃべる」。普段から鳴らせることを身に付けている人は、話し声でもそれできるのです。次に共鳴…… 響きの問題があります。響かせるところをうまく使うと、声帯への負担が減るので、喉を守る意味でも歌うようにしゃべりなさいという先生がいますね。

もっと豊かな声の出しかたや発声になってほしいです (平)

ぜひ学校で音声教育を取り上げてほしいと思います (竹田)

日本語の豊かさ

僕は、日本の人たちに、もっと豊かな声の出しかたや発声になってほしいという思いを抱いています。たとえば、演説などを聴いていると、イタリア語や英語の言葉は母音がとても豊かです。日本の人の歌いかたは、こんな感じで……。

1音ずつ、ブツ切れでアクセントしているみたいです。

子音と母音が字で分けられていません。イタリア語の歌を見ると、《サンタ・ルチア(Santa Lucia)》では、taのaの上に音符がありますが、日本語の場合は「タ」の上になります。もっと日本の人に母音に意識を持てるようになると、声もとても聞こえやすくなると思います。

言語学、音声学的に、日本語は開音節、外国の言葉は閉音節が多いですね。日本語は、たとえばタ〔ta〕ですと、〔t〕という子音に〔a〕という母音がついて母音で終わります。それを開音節と呼んでいます。それに対して、ドイツ語のichなど子音でプチっと終わるものは、閉音節と言います。本来、日本語は開音節が多い言葉だから、母音で終わることができます。さっき言われたようなことは、じつは閉音節の多い欧米語よりも、子音に母音が付いている日本語のほうがやりやすいはずです。僕は能楽をやっていますが、日本語は開音節のため、母音で終わる言葉が多くなりますので、いわゆる節回しといって、言葉の最後のところで音を揺らしたり抑揚をつけたりして曲を作っています。《江差追分》もそうです。日本では、話す技術、話す文化に対して「普通に話せればいいじゃないか」と、欧米ほどの重きを置いてない。向こうでは、 スピーチコーチのような人もいます。

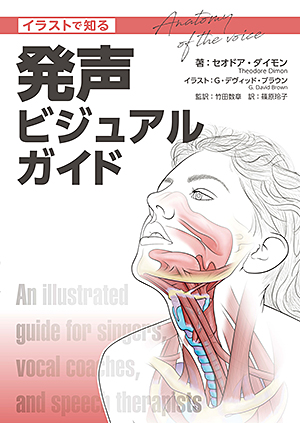

『イラストで知る 発声ビジュアルガイド』を使って説明する竹田先生(左)

学校教育で取り入れるとすれば、なにか方法はありますか。

米山文明先生は、日本では音声教育が欠けているとおっしゃっていました。日本でもぜひ学校で音声教育を取り上げてほしいと思います。音声教育を通じて、コミュニケーション能力や歌唱力、説得力が高まると考えております。

江差追分が好きなのです。「かもめ〜」って言うだけで10秒ぐらいかけるのですよ。あ れこそオペラだなって思います。日本語は、その語尾で表情がつけられます。この対談で、日本語がますます好きになりました。今後、豊かな日本語発声の普及ができたらいいなと思っています。

イラストで知る発声ビジュアルガイド

セオドア・ダイモン 著

竹田数章 監訳

篠原玲子 訳

【定価】2750円(本体2500円)

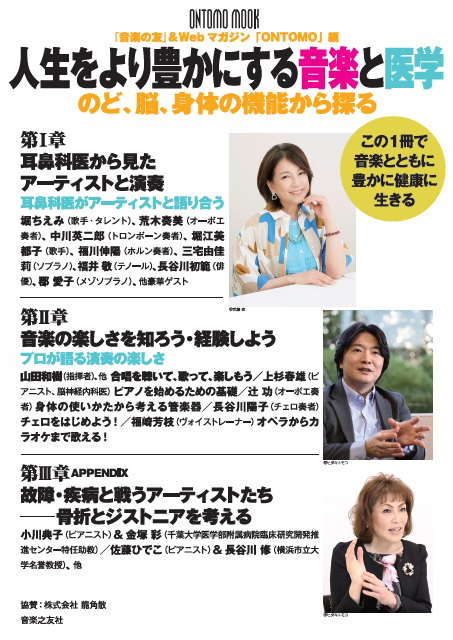

ONTOMO MOOK『人生をより豊かにする音楽と医学』-

のど、脳、身体の機能から探る

竹田数章/道下京子/堀ちえみ/堀江美都子/三宅由佳莉/山田和樹/上杉春雄/小川典子/他

【定価】1,650円(本体1,500円+税)音楽之友社刊

https://www.ongakunotomo.co.jp/catalog/detail.php?id=963760

プロフィール

平 常(たいら じょう)

人形劇俳優・演出家。1981年生まれ、北海道札幌市出身。ひとり芝居と人形劇を融合させた独自の表現方法を確立。脚本・演出・音楽・美術も手がける。20作品以上の人形劇を各地で上演。ミュージカル《オズの魔法使い》は新国立劇場中劇場など全国の大ホールを巡回上演中。《毛皮のマリー》で日本人形劇大賞銀賞を最年少で受賞、子供向けのオリジナル作品《お花のハナックの物語》が厚生労働省より表彰されるなど受賞多数。国内のみならず、ドイツ・アメリカ、パレスチナなど海外からも招へいされている。

■公演情報

平常×萩原麻未「ロミオとジュリエット」/東京文化会館 “シアター・デビュー・プログラム(” 原作:ウィリアム・シェイクスピア)

〈日時・会場〉2025年1月31日19時/2月1日14時・東京文化会館 小ホール

〈出演〉平常(脚本・演出・人形操演)、萩原麻未(p)、牛頭奈緒美、新井彩冬実(以上、黒衣)〈選曲〉宮田大〈音楽監督〉矢野雄太〈編曲〉山本清香、他

〈問合せ〉東京文化会館チケットサービス03-5685-0650

竹田数章(たけだ かずあき)

1959年生まれ、京都府出身。仙川耳鼻咽喉科院長。日本医科大学大学院博士課程卒業。医学博士。現在仙川耳鼻咽喉科院長。桐朋学園・洗足学園非常勤講師。音声生理学や臨床音声学の講義を行う。文化庁能楽養成会(森田流笛方)研修終了。趣味は音楽、スポーツ、観劇、フルート、書道。監訳書に『ヴォイス・ケア・ブック声を使うすべての人のために』(ガーフィールド・デイヴィス&アンソニー・ヤーン著、音楽之友社刊)、『発声ビジュアルガイド』(セオドア・ダイモン著、音楽之友社刊)。