耳鼻科医から見たアーティストと演奏 第25回

- コラム

耳鼻科医の立場から、医学と演奏を探る

今号のゲスト、折江忠道はバリトン歌手としての活動と併せ、創立90年を迎えた歴史ある藤原歌劇団の第5代総監督を務め、多忙な日々を送っている。その折江の発声の秘訣とは?

<音楽之友社刊「音楽の友」2024年9月号掲載>

とにかく声が大きい。話し声ですらバリバリと響いてくる。折江忠道(左)は発声を感覚でとらえてきたという。

むだをなくす

私は、もうすぐ75歳になります。50年以上、歌の世界で生きてきました。発声や声について、結論から申し上げると、感覚的にとらえ、感覚的に実行する以外に方法はなく、実践でつかみ取ってきました。私の感覚では、喉をまったく意識しない。理屈で教えると、喉や声が硬くなってしまう。だから、歌う際や教える際には、響きを集めようとします。身体が緊張しすぎると、胸が詰まってしまい、硬くなってしまう。そうした緊張がいちばんの罪悪だと思います。いかに力を抜くか。使うべき筋肉を最小限に使い、むだなく使うことが、発声の極意。バランスを取ることがとても重要なのです。最低限、身体と声が結びついている状態を心がけて歌っています。歌手は、運動選手と同じだと思います。お相撲さんにしても、腰が入っている状態…… つまり、四股を踏んで腰がポンと入っている状態。そうすると、ノドの力が抜けるのです。よく「息を吸いなさい」と言われますが、それだけでも力は入ってしまいます。余分に吸おうとすると、余分なことをしなければいけません。要は、吐ききってしまえばいい、それが私の考えです。吐ききってしまえば、息は瞬時に入ります。

その通りだと思います。私は、米山文明先生(呼吸と発声研究会)と呼吸法の研究をやっていました。四股の運動はとてもよいと、先生は言っておられましたね。私は、アーテム・トーヌス・トン呼吸法(Atem-Tonus-Ton/呼吸―体の使いかた―音・声)を研究していますが、そこにも運動として四股のような体操があります。折江先生もおっしゃったように、息を吐ききり、身体を緩めたときに、瞬時に息が流れ込む……その感覚です。それで声につなげられます。むだな力が入りすぎるのは、声帯にもよくありません。力みのない身体と四股のような感覚が、下半身と上半身をつなぐ身体のなかの筋肉…… インナーマッスルとつながりができると、さらに支えができます。

表の筋肉…… 腹筋も背筋も補助の筋肉になるけれども、実際に歌うときに使う筋肉は、内部の筋。内部の深層筋を自由に動かせる状態にしなければ、息が続かず、声も出ないのです。

声帯の周りの筋肉

声帯の補助をする周りの筋肉は、どういう補助の仕方をするのでしょうか。

たくさんあります。大きく分けますと、喉頭と喉頭の外部をつなぐ外喉頭筋群、喉頭内部にある内喉頭筋群の二つになります。喉頭とその上にある舌骨はつながっています。外喉頭筋には舌骨と喉頭を上と下から支える喉頭の支持筋があります。舌骨上下筋群といいます。それが働くと、喉頭を上げたり下げたりします。喉頭の内部には、声帯を前後に引っ張って張力を加える輪状甲状筋という筋肉があります。声を高くするときはそれを使います。この輪状甲状筋の助けを、外喉頭筋である喉頭支持筋がしてくれます。たとえば、支えのあるファルセットなど。

ファルセットーネですね。

喉頭内部の筋肉の働きが大切ですが、外喉頭筋を使うと、助けになります。

ファルセットをファルセットーネにするためには、喉頭を下に引っぱる力も必要なような気がします。また、高音を歌うとき声帯を前後で引っぱりますが、後ろにある筋肉の働きはどうですか。

内喉頭筋は、とても重要です。甲状軟骨を前のほうに引っぱって倒すと、声帯が長く伸びる。そうすると、高い声が出ます。それが輪状甲状筋の機能です。前のほうにある筋肉なので前筋といいます。さらに後筋といって、後ろ側に声帯を伸張させる筋があり、これも声を高めるときに働きます。アゴを引きすぎて、首を前屈させるのは、声道の響きが変わり、よくないことが生じることがあります。胴体と首と頭の位置関係、その角度が悪くなると、少しくぐもるような暗めの音色になり、イタリアの人はお好きではないと思います。しかし、あえて、音色を暗くする際にやる場合もあります。

私は喉をまったく意識しません。理屈で教えると、喉や声が硬くなってしまいます(折江)

息を吐ききり、身体を緩めたときに、瞬時に息が流れ込む……その感覚です(竹田)

解剖図を使って説明する竹田先生(左)

しゃべるときの声、

リハーサル時の発声

喋るときも、中途半端にしゃべら。ない。だから、私のしゃべる声はいつも大きいと人から言われます。小さい声で「あのさ」と喋ると、事務所の若い職員が「聞こえる」って。内緒話ができない(笑)。コソコソ声でしゃべろうとすると、どうしても声が出ない。しゃべるときも歌うときと同じようにしなければ声が出ません。ガサガサな声になってしまう。

ささやき声って声帯が合わさらない。

声帯がくっつくかくっつかないかというところだと思います。

息の流れも多くなり、声帯が乾燥して、よくありませんですから、折江さんのおっしゃったように、ささやくよりは、しっかりとした声でしゃべるほうが喉にはよいのです。

そうしないと、声が出ないのです。オペラの稽古のとき、私は稽古で「抜く」ことしません。稽古が続くと疲れてくるので、指揮者からは「抜いてください」と気を遣って言っていただくのですが、細く小さく「ほぉ〜」と発声するのはかえって疲れるものです。響きの的にしても、支えの息の送りかたにしても、少しでも息の量が多くなると、その響きが悪くなってしまう。いつも一点を守り続けていないと歌えません。その一点とはなにか…… それはとても遠いところ……遠くの席のお客さま、東京文化会館の上のいちばん奥のほうの人に向かって歌う。その一点を追ってさえいれば、うまくいきます。

無駄な力が抜け、バランスが取れ、身体の使いかたと声帯のよい関係ができます。それと響きが一致したとき、身体全体も自然に鳴ります。折江さんのおっしゃる通りです。

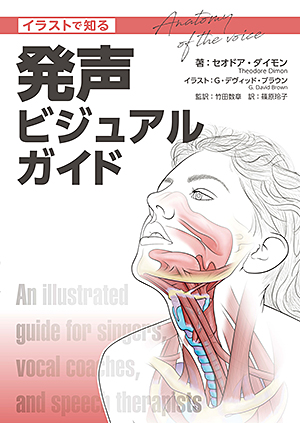

イラストで知る発声ビジュアルガイド

セオドア・ダイモン 著

竹田数章 監訳

篠原玲子 訳

【定価】2750円(本体2500円)

プロフィール

折江忠道(おりえ ただみち)

1949年生まれ、東京都出身。東京藝術大学を経て同大学院修了。イタリアのミラノ・ヴェルディ音楽院で学ぶ。1982年と1983年のアレッサンドリア国際コンクール優勝。1982年ヴィオッティ国際コンクール第2位。アレッサンドリア劇場《ドン・ジョヴァンニ》のタイトルロールでオペラ・デビュー。1988年第16回ジロー・オペラ賞受賞、令和4年(2022年)度下總皖一音楽賞音楽文化発信部門受賞。ヨーロッパ各地の歌劇場および国内で活躍。2015年藤原歌劇団公演監督、2016年から総監督に就任。第16回ジロー・オペラ賞受賞。昭和音楽大学特任教授。

■公演情報

藤原歌劇団創立90周年記念公演・NISSAY OPERA 2024 ドニゼッティ《ピーア・デ・トロメイ》全2幕〈字幕付き原語(イタリア語)上演〉〈日時・会場〉11月22・23・24日14時・日生劇場〈総監督〉折江忠道〈指揮〉飯森範親〈演出〉マルコ・ガンディーニ〈出演〉ピーア:伊藤 晴/迫田美帆、ネッロ:井出壮志朗/森口賢二、ギーノ:藤田卓也/海道弘昭、ロドリーゴ:星 由佳子/北薗彩佳、ランベルト:龍 進一郎/大澤恒夫、ウバルド:琉子健太郎/西山広大、ピエーロ:相沢 創/別府真也、ビーチェ:黒川亜希子/三代川奈樹、牢番:濱田 翔(全日)、藤原歌劇団合唱部、新日本フィルハーモニー交響楽団〈問合せ〉日本オペラ振興会チケットセンター 03-6721-0874

竹田数章(たけだ かずあき)

1959年生まれ、京都府出身。仙川耳鼻咽喉科院長。日本医科大学大学院博士課程卒業。医学博士。現在仙川耳鼻咽喉科院長。桐朋学園・洗足学園非常勤講師。音声生理学や臨床音声学の講義を行う。文化庁能楽養成会(森田流笛方)研修終了。趣味は音楽、スポーツ、観劇、フルート、書道。監訳書に『ヴォイス・ケア・ブック声を使うすべての人のために』(ガーフィールド・デイヴィス&アンソニー・ヤーン著、音楽之友社刊)、『発声ビジュアルガイド』(セオドア・ダイモン著、音楽之友社刊)。