のどの痛み どうして起こる?

- コラム

咽頭痛と嚥下痛、痛みが起こるメカニズムと原因

春が近づくと日中と夜の気温差が大きくなります。空気は乾燥し、花粉も多く飛ぶようになり、のども乾燥しやすく、痛みが出やすい季節。風邪のひき始めのサインがのどの痛みということもよくあります。のどが痛くなる仕組みを知れば、風邪予防にも役立ちます。石井正則先生にお話を伺いました。

のどの炎症が痛みを引き起こす

「のどが痛い」というときは、いわゆるのどに痛みを感じる咽頭痛(いんとうつう)と、唾などを飲み込むときに感じる嚥下痛(えんげつう)の二つがありますが、どちらも主な原因は炎症です。

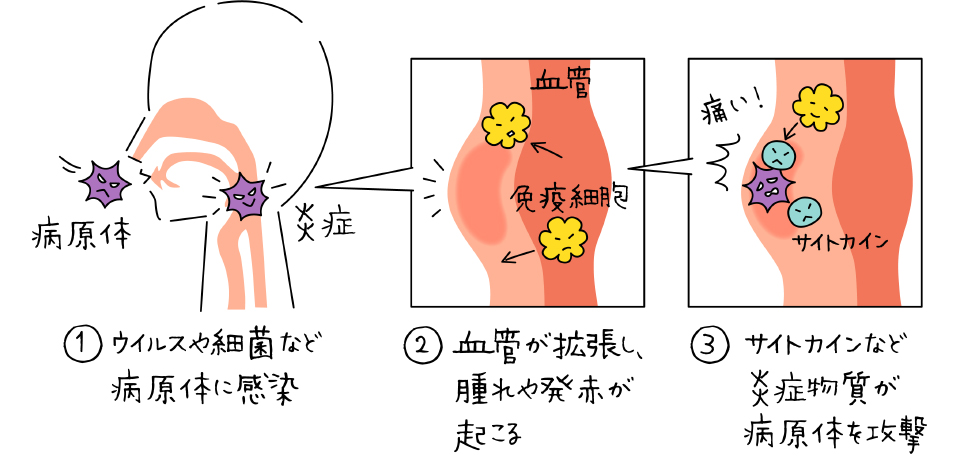

のどは粘膜によって守られていますが、ウイルスや細菌などが、のどの粘膜に侵入して増殖すると、からだを守ろうとする防御反応として炎症が起こります。 炎症を起こした患部には、ウイルスや細菌などと戦うため、血管が広がって血液と一緒に免疫細胞がやってきます。すると患部は腫れ、免疫細胞から生み出された炎症物質がその周りの神経を刺激するため、違和感を覚えたり、痛みが起こったりするというわけです。

炎症が起こると、腫れや痛み、熱、イガイガとした違和感などが出てつらいのですが、免疫が働いてウイルスや細菌などと闘っている状態ともいえます。

のどの炎症が声帯などに起こると声がかれたり、気管のほうに影響すると咳や痰が出たりします。

ウイルスや細菌に感染すると、防御反応として「炎症」を起こし、免疫細胞が異物を攻撃、除去しようとする。免疫細胞が攻撃の際に出す物質が周囲を刺激して痛みが出る。

のどの潤いが「外敵」の侵入を防ぐ

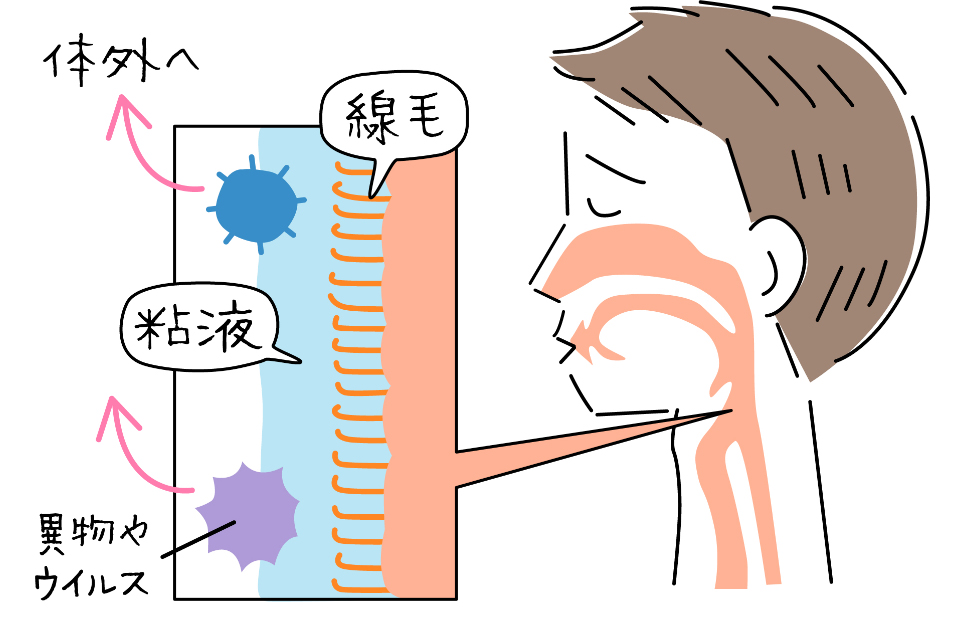

のどは呼吸したり飲食したりする際に、空気中のウイルスやホコリなどの異物も吸い込んでいます。異物の侵入を防ぐため、のどには粘膜があり、「線毛運動」というバリア機能が備わっています。

この機能は、鼻腔や気道に入ってきた異物を線毛の上にある粘液でからめとり、ベルトコンベアのような線毛の働きによって運び出され、異物を排出してくれるというものです。

しかし、冬の冷たく乾燥した空気は、粘液や線毛を乾燥させてしまい、線毛の動きが弱まります。すると、異物を排出させる働きが悪くなり、ウイルスや細菌などが気道にくっつきやすくなってしまうのです。冬場に風邪やインフルエンザ、扁桃炎にかかりやすくなるのは、この線毛の働きが低下することも一因です。

とくに、冬場に運動をする人や、唾液が出にくくなっている高齢者、口呼吸をしがちな人は、のどが乾燥しやすくなっています。また、春に向かって花粉が飛ぶ季節も、のどの痛みが現れやすくなります。

「のどがイガイガする」「鼻が乾いている」というのは乾燥しているサイン。意識的に水分補給をするほか、鼻うがいをしたり、マスクをつけたり、加湿器を使用したりするなどして、鼻やのどを潤すようにしましょう。

ウイルスなどは粘液でキャッチされ、線毛が動くことで粘液が運ばれて排除される。

のどの痛みをやわらげるには

痛みを軽減するには水分補給をこまめにしてのどを潤すことが大切です。

ただし、アルコールは分解に体内の水を使い、カフェインは利尿で脱水を起こすため逆効果になることも。のどが痛いときには控えてください。

からだを温めて安静にし、室内は湿度が50~60%になるように加湿器などを活用して、乾燥を防ぎましょう。外出先だけでなく室内でもマスクをしたり、のど飴をなめたりするのも効果的です。

なお、辛い食品やタバコなどの刺激はのどの粘膜を刺激し、炎症を引き起こす恐れがあるので、控えましょう。

石井正則(いしい まさのり)先生

JCHO東京新宿メディカルセンター耳鼻咽喉科診療部長

日本耳鼻咽喉科専門医。神経耳科(めまい、耳鳴り、難聴)や自律神経の診察や検査も得意としている。ヨガの公認インストラクターでもありストレス疾患の専門治療施設やヨガスタジオで指導。耳鼻咽喉科心身医学研究会の発起人メンバーであり、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の宇宙医学審査会委員もつとめる。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など幅広く活躍。

制作協力:NHKエデュケーショナル